コラム

|副業・兼業

本当に副業は「盛り上がっている」と言えるのか?企業と個人が副業を始める時の注意点とは

記事のまとめ

-

企業の過半数が副業を容認している

-

副業市場の盛り上がりは、「これから本格化する」と言える

-

個人が副業を始める時には、就業規則を確認して、上司や人事部に届出を提出する必要がある

目次

2010年代後半から耳にする機会の増えた副業。2017年には「働き方改革実行計画」が閣議決定され、テレワークや副業・兼業などの柔軟な働き方の実現が目標になりました。実際に副業をする企業と個人は増えているのでしょうか?

本記事では、公的な機関や調査をもとに社会・企業・個人の立場から副業はどう捉えられているのかを解説します。また、正社員としてはたらきながら副業に取り組む際の「法律上の注意点」についてもまとめます。

なぜ副業は社会的に後押しされているのか

近年、副業を解禁する企業が増えていますが、背景には何があるでしょうか?

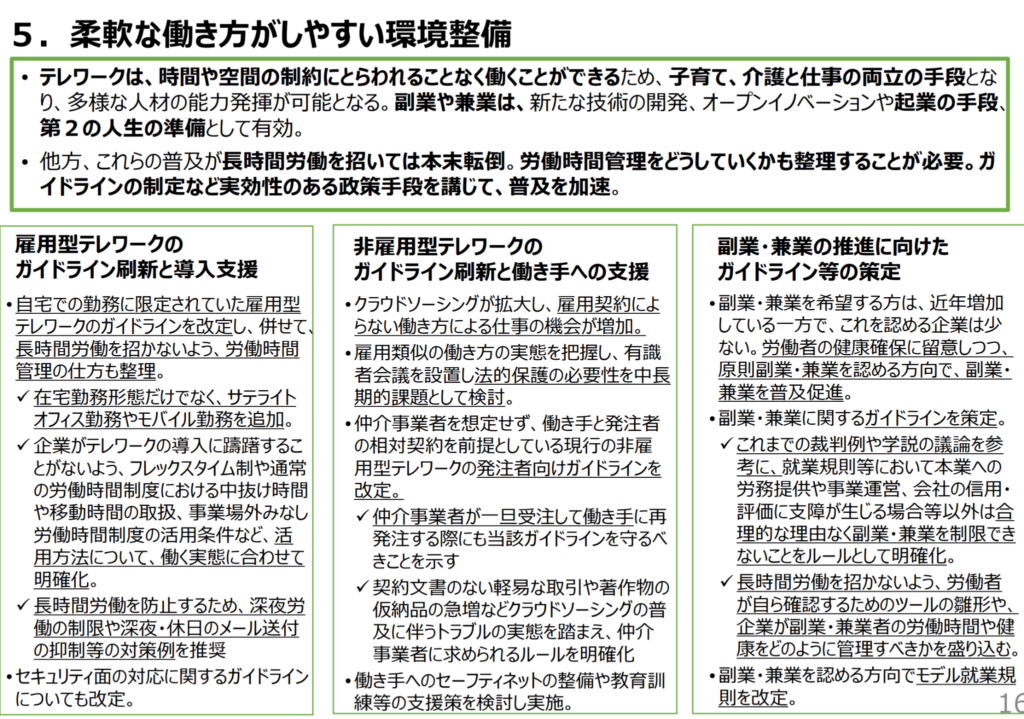

副業が社会的に注目された背景には、「働き方改革実行計画」がある

先述したように副業が大きく取り上げられたきっかけは、2017年に閣議決定された「働き方改革実行計画」です。副業が、新技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、キャリアを広げるための選択肢として有効と見なされました。

(画像引用元:厚生労働省「働き方改革実行計画(概要)」)

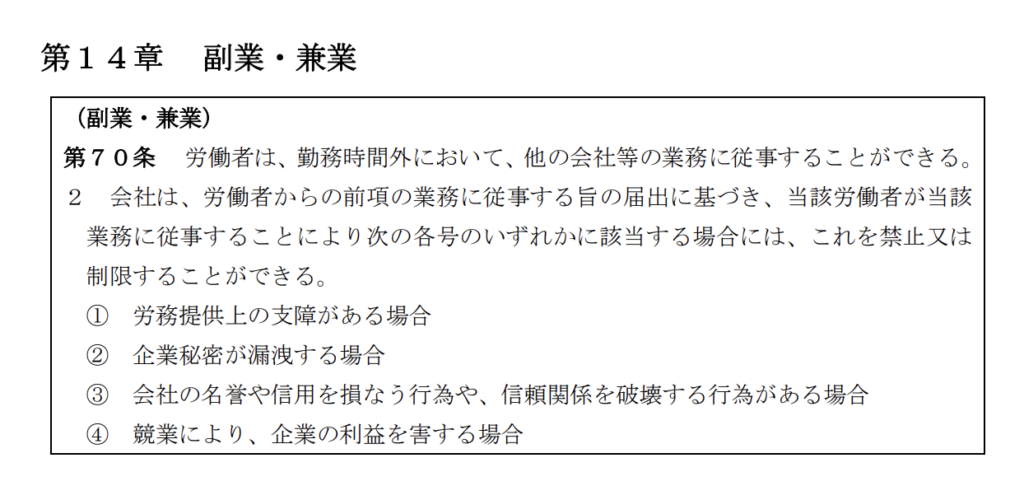

従業員の副業は「モデル就業規則」によって認められている

厚生労働省が掲げる「モデル就業規則」は副業と兼業を認める方向で方針が定められています。2018年の1月には改訂され、副業に関する規則として、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」の文言が削除されました。代わりに「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と定められました。

(画像引用元:厚生労働省「モデル就業規則(令和5年7月)」)

企業は「副業を認めているかどうか」を公表することが望ましい

「副業・兼業の促進のためのガイドライン」も厚生労働省により作成され、2020年と2022年に改訂されています。2022年の改訂では、「副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の場合はその条件について、各社は自社のホームページ等において公表することが望ましい」と明記されました。

政府の後押しもあり、今後も副業に従事する人、副業を許可する企業は増えていくと見られます。

副業に関する企業の動向

政府が後押しする副業ですが、副業人材を受け入れる企業はどう捉えているのでしょうか?副業の現場を見ていきましょう。

企業の55%が、従業員の副業を認めている

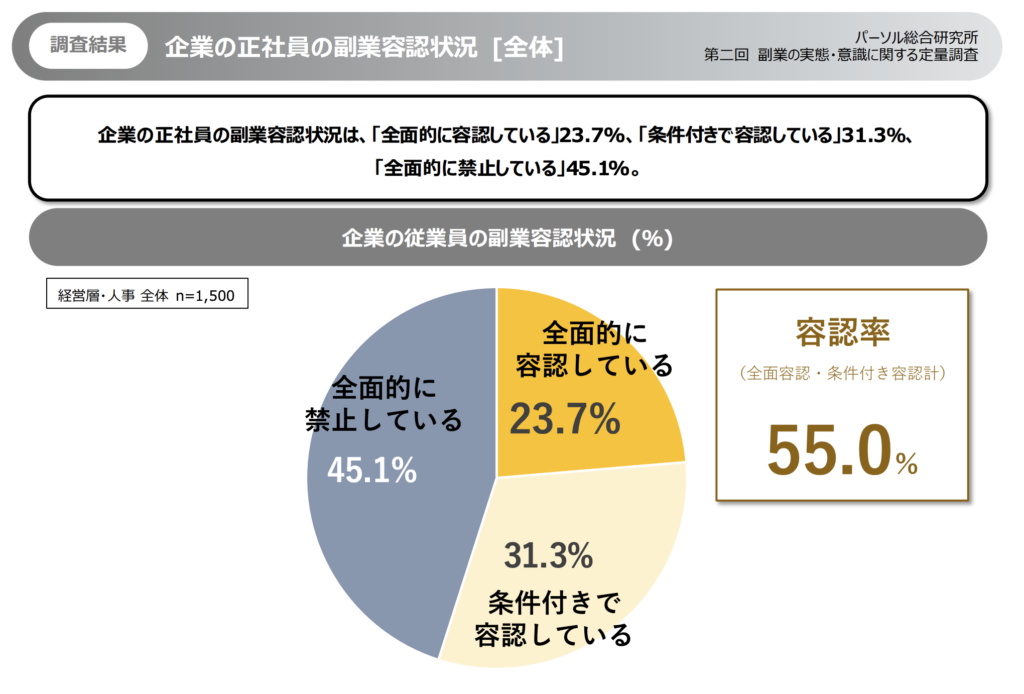

以下は株式会社パーソル総合研究所が2021年8月に発表した「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」による調査結果です。

この調査結果によると、正社員の副業を全面的に容認している企業の割合が23.7%、条件付きで容認している割合が31.3%です。副業の容認率は合計で55.0%であり、過半数を超えています。

(画像引用元:株式会社パーソル総合研究所「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」)

従業員の副業を認める企業は、増加傾向にある

55%という容認率は、企業が副業というはたらき方を認める方向に進んでいることを示しています。

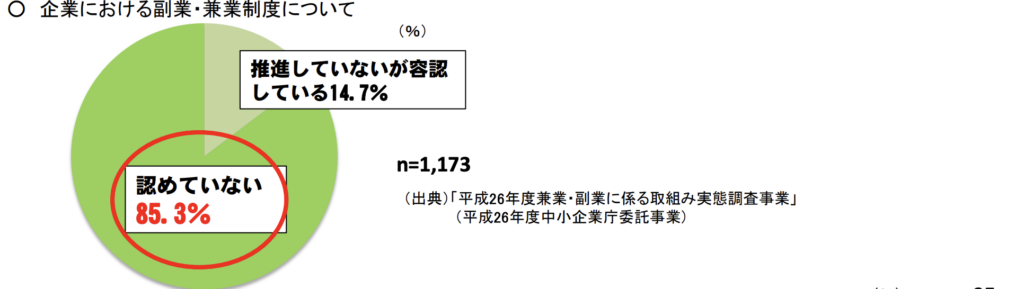

なぜなら、2014年に中小企業庁が実施した調査「平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査事業」では、副業の容認率が14.7%であり、当時と比較すると30%以上の企業が賛同に転じているためです。その資料は現在閲覧できなくなっていますが、厚労省が2017年に発表した「副業・兼業の現状と課題」でも確認することができます。

(画像引用元:厚生労働省「副業・兼業の現状と課題」)

副業に関する従業員の意識

政府、企業ともに副業を受け入れるようになっていることがわかりました。最後に、副業をする個人の行動と意識を見ていきましょう。

副業経験のある正社員は、18.8%

企業が副業への容認率を高める一方で、正社員としてはたらく従業員の副業への意識はどのように変化しているのでしょうか。

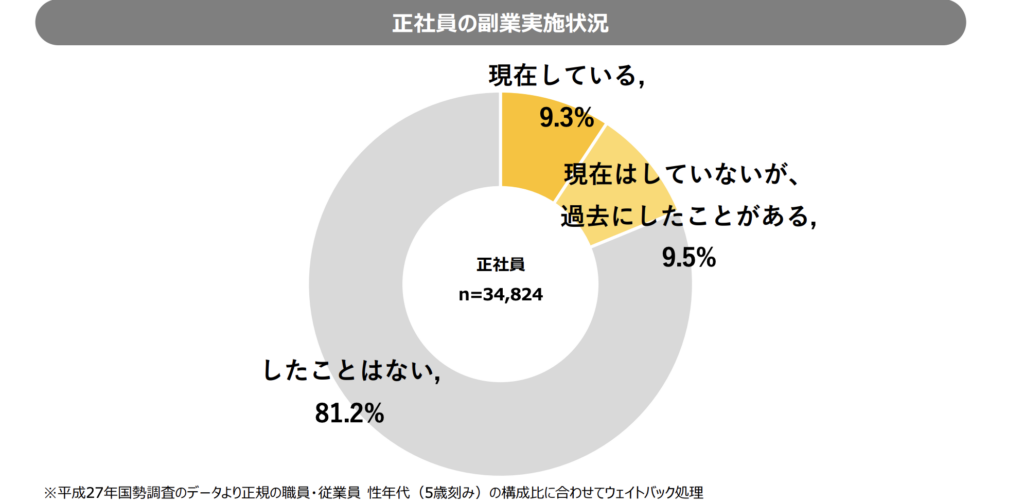

株式会社パーソル総合研究所が3万4千人を超える正社員に調査し、2021年8月に発表した「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」を見てみましょう。正社員の副業の実施状況は、現在している人の割合が9.3%、現在はしていないが過去にしたことがある人の割合が9.5%です。副業経験者の割合は、合計で18.8%に留まっています。

(画像引用元:株式会社パーソル総合研究所「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」)

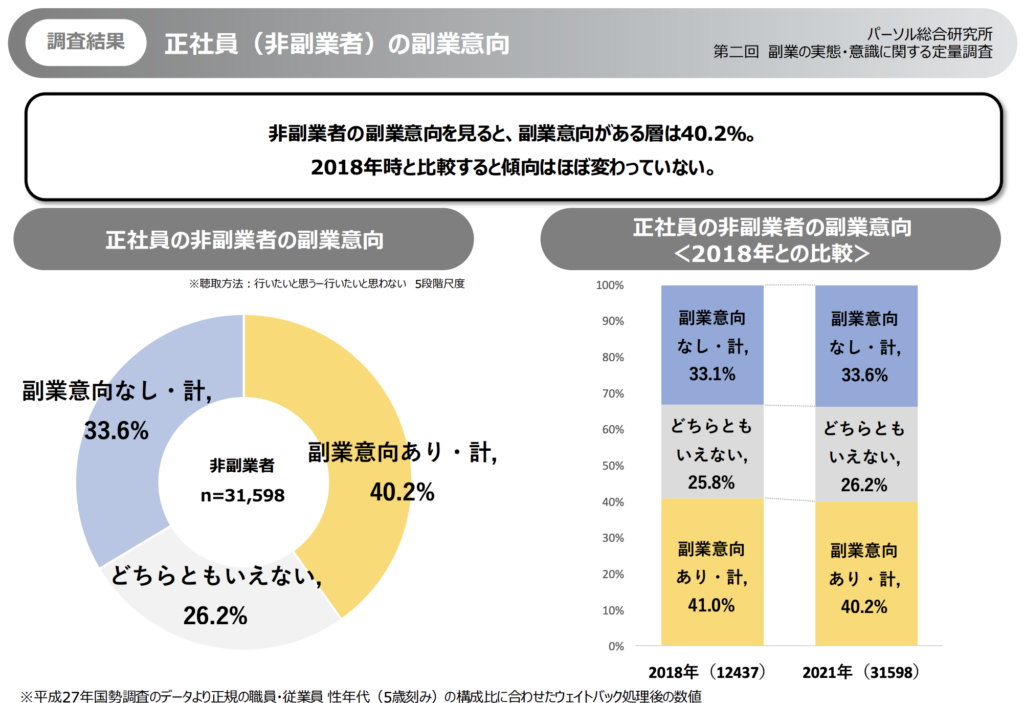

副業してみたい正社員は、約40%

副業に取り組んでいない正社員の副業への意向は、「副業意向あり」の割合が40.2%でした。2018年の調査結果と比較すると、約1.0%減少していますが、「経験したことはないが、副業に取り組んでみたい」と考える正社員は一定数存在するとわかります。

(画像引用元:株式会社パーソル総合研究所「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」)

専門スキルを活かして「副業したい」と考えている

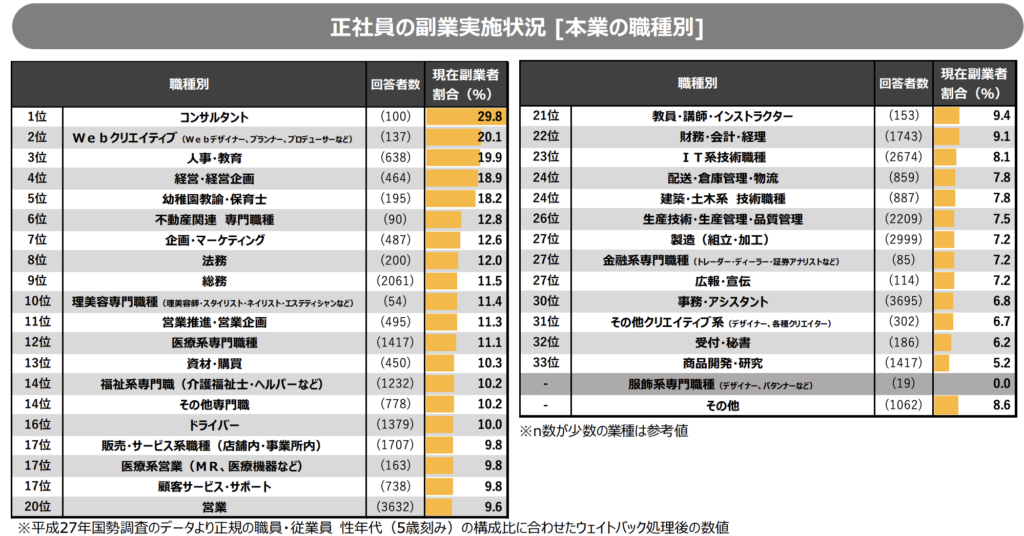

職種別に見た正社員の副業の実施状況は以下の通りです。

- コンサルタント 29.8%

- Web クリエイティブ(webデザイナー、プランナー、プロデューサーなど) 20.1%

- 人事・教育 19.9%

- 経営・経営企画 18.9%

- 幼稚園教諭・保育士 18.2%

Webクリエイティブや幼稚園教諭・保育士など専門スキルを活用した副業、コンサルタントや人事・教育、経営企画など事業の上流や制度設計に関わる専門職の経験を活かした副業に取り組む人の割合が多いようです。

(画像引用元:株式会社パーソル総合研究所「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」)

副業の盛り上がりは「これから本格化」する

副業を3つの立場から「盛り上がっているのかどうか」を分析しました。

政府は副業を「働き方改革実行計画」の一つとして推進し、後押しされるように企業の副業の容認率は合計で55.0%を超えています。

個人の副業意向に大きな変化は見られませんが、副業したい正社員が約40%です。今後も「会社に依存するはたらき方」以上に、「会社と協働するするはたらき方」が求められる流れは強まるでしょう。以上のことから、副業の盛り上がりは「これから本格化する」と捉えることが、より正確な副業市場の「今」と言えるでしょう。

従業員が副業に取り組む時の法律上の注意点

副業をする際には「法律上の注意」が必要です。これから副業を始めたい人は、どのような点に注意すればいいのでしょうか。副業ができなくなるパターンを見ていきましょう。

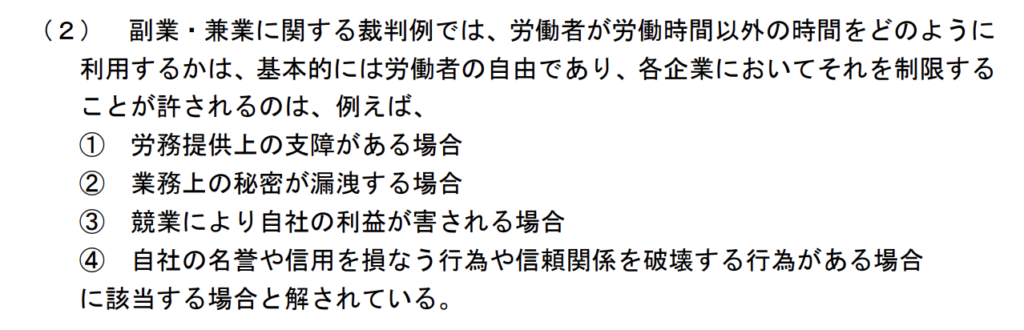

従業員が副業できなくなる4つのパターン

厚労省により作成された「副業・兼業の促進のためのガイドライン」によると、企業が従業員に対する副業を制限できるケースとして、裁判例を根拠に次の4点が挙げられています。

(画像引用元:厚生労働省「副業・兼業の促進のためのガイドライン」)

それぞれの制限される理由や具体例は下記のとおりです。

- 労務提供上の支障がある場合

副業に取り組むことで長時間労働等が発生し、本来の業務に支障が生じるケースが挙げられます。

- 業務上の秘密が漏洩する場合

会社員は業務上で得た秘密情報を守る義務を負っています。副業先で秘密情報が漏洩する場合、会社は従業員に対して副業を制限することができます。

- 就業により自社の利益が害される場合

本業の競合となる会社で副業を行うと、自社の利益を損なう可能性があります。例えば、コンペ中の競合先で同じ業務に就き、自社の受注を損なう可能性がある時には、企業は副業の制限ができます。

- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

例えば、稀なケースですが、反社会的勢力に関わる企業などと取引をする場合、企業は副業を制限することが可能です。

つまり、副業に時間を割くあまり本業のパフォーマンスが落ちるケース、本業の競合となる会社での副業、モラルのない副業などは認められない可能性が高いと予想されます。企業によって届出・申請制か許可制かはわかれますが、副業が認められないケースには共通点があるようです。

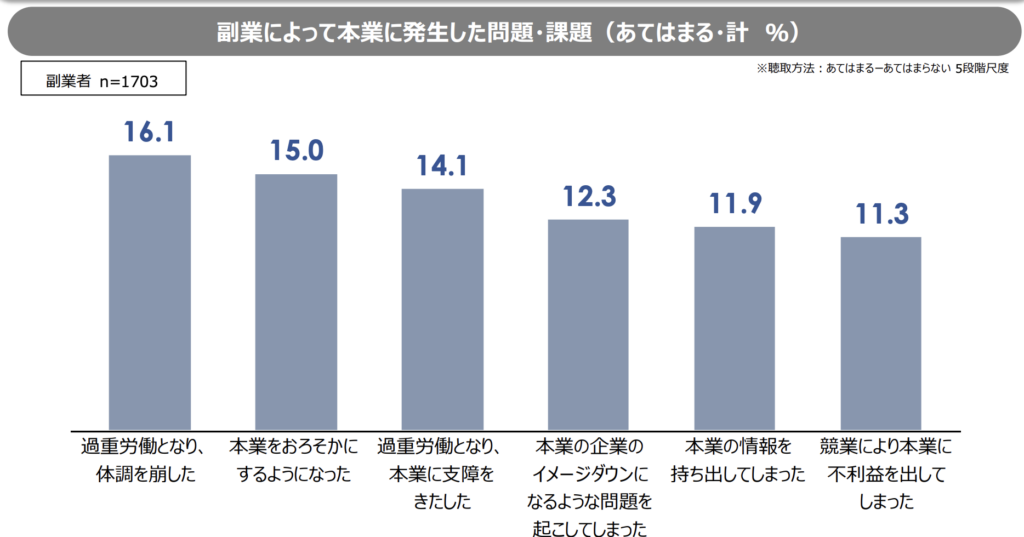

3人に1人は「副業のしすぎ」で体調を崩している

株式会社パーソル総合研究所の2021年8月発表の「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査 」によると、過重労働となり体調を崩した人の割合が16.1%、過重労働となり本業に支障をきたした人の割合が14.1%と判明しています。

過重労働により本業に影響が出た人の割合は、合計で31.2%を占めます。実際に副業に取り組む際には、自身での就業時間や健康管理が重要と言えるでしょう。

(株式会社パーソル総合研究所の「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査 」)

本格的に受け入れられる副業で、「キャリア意識」をプラスに変えよう

政府が後押しし、企業の過半数が受け入れ、個人も4割が興味のある副業。副業がキャリアへの意識をプラス方向に変化する調査があります。

株式会社パーソル総合研究所の「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査 」によると、「転職したい」「独立・起業したい」「職種を変えたい」などのキャリア意識が高まった層が約20%~約30%。「専門性の高いスキルを身につけたい」「学び直しをしたい」など、学習意識が高まった層が約30%強いることがわかりました。

転職や独立はハードルが高いけれど、新しいことに挑戦してみたい。学生時代から憧れている仕事がある。そう思った時には本コラムにもある法律上の注意点を頭に入れながら、副業に挑戦してみてください。

パーソルキャリア株式会社が運営する「HiPro Direct」では、専門スキルを持った人材と企業のマッチングを行っています。ぜひご活用ください。

(書き手:中 たんぺい/編集:佐野 創太/監修:HiPro Direct編集部)